ASD(自閉症スペクトラム)は、障害年金で永久認定にできる?

目次

ASD(自閉症スペクトラム)で障害年金を受けている方や、その家族にとって「永久認定にできるのかどうか」は大きな関心ごとですよね。

更新のたびに診断書を用意したり、手続きを繰り返すのは負担が大きいものです。

では実際に、ASDで障害年金を永久認定にできるケースはあるのでしょうか?

本記事では、ASDと障害年金の関係、永久認定の条件や判断基準、メリット・デメリット、そして具体的な申請の流れまでを詳しく解説します。

制度の仕組みを理解しておくことで、安心して生活設計を立てやすくなります。

ASDの方でも、障害年金で永久認定を受けられる可能性はある

ASDの方でも、障害年金で永久認定を受けられる可能性はあります。

理由は、ASDが発達障害の一つであり、医学的に「先天的で一生続く特性」とされているからです。

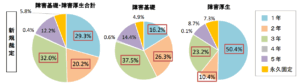

実際に、障害年金全体の受給者数は約220万人(2022年度)で、そのうち約5.8%が永久認定を受けています。

例えば、就労が全くできず、生活の大部分に常時支援が必要なASDの方の場合は、更新よりも永久認定の対象となりやすいです。

ASD(自閉症スペクトラム)で障害年金の受給対象になるケース

ASDが障害年金の対象となるのは、社会生活に大きな制約がある場合です。

結論として、日常生活能力の評価で複数項目に制限がある人が対象になりますね。

理由は、障害年金の判定が「日常生活能力の程度」で決まるからです。

評価項目は7つあり、そのうち5項目以上で著しい制限がある場合、2級以上に認定されやすいです。

例えば、食事・着替え・金銭管理・対人交流・社会適応のいずれも家族の全面介助が必要な方は、受給可能性が高いです。

以下に判定項目を整理しました。

| 評価項目 | 内容 | 判定の目安 |

|---|---|---|

| 食事 | 自分で食事ができるか | 介助が必要なら制限あり |

| 清潔保持 | 入浴・着替え | 支援がなければ困難 |

| 金銭管理 | お金の管理 | 自力不可なら制限あり |

| 対人交流 | 他者との関係 | 成立困難なら制限あり |

| 作業能力 | 働く力 | 継続できなければ制限 |

| 適応行動 | 環境への対応 | 困難なら制限あり |

| 社会性 | 社会ルール | 守れない場合制限あり |

つまり、ASDで障害年金を受けるには、数字で測られる生活制限の程度が重要なんですね。

変化が正直期待できないときに、永久認定になる場合がある

永久認定とは、障害が改善せず固定していると判断された場合に与えられる仕組みです。

変化が期待できない障害には永久認定が適用されますね。

理由は、再認定を繰り返しても意味がなく、本人や行政にとって負担となるからです。

例えば、脊髄損傷や切断といった不可逆的な障害と同じように、ASDの重度例も対象になり得ます。

実際に精神障害で永久認定を受ける人は少数ですが、ASDの場合も症状が重度で恒常的なら対象となります。

つまり、永久認定は「変化しない障害」に与えられる例外的な判断なんですね。

日本年金機構から息子宛にハガキが届いた。

次回診断書提出時期をお知らせなんだけど、今後、診断書の提出は不要と書いてある。

今までは2年更新だった。

永久認定されたってことなんだろうけど、かなり驚いてる。

少し調べてみると、軽度知的障害を伴うASDで永久認定されることが稀にあるらしい。— わ。 (@tsuku39_pon) August 14, 2024

ASDの障害年金で永久認定になる条件と判断基準

ASDで永久認定を受けるには、医学的にも生活的にも「改善の見込みがない」と判断されることが必要です。

障害が固定しており日常生活に常時制限がある場合に認められるんですね。

理由は、障害年金の理念が「変化がある人の状態を定期的に確認する」ことにあるからです。

逆に、変化がないと認められれば永久認定の方が合理的なんですね。

例えば、医師の診断書に「常時介助が必要」「就労不可」と記載がある場合、永久認定につながりやすいです。

診断書と生活状況がそろって初めて永久認定の可能性が高まりますね。

永久認定が検討されるのは、「生活に支障があり、改善が見込めない場合」

永久認定が検討されるのは、ASDで生活全般に支障があり改善が見込めない場合です。

結論として、常時支援が必要で、日常生活の自立が困難な方が対象になりますね。

理由は、こうしたケースでは長期的に状態が変わらず、再認定が不要だからです。

厚労省の指針でも「改善見込みがない場合に限る」とされています。

例えば、家族の介助がなければ生活できない人は、永久認定に近いケースです。

以下に検討例をまとめました。

ASDで永久認定になりえる可能性

| ケース | 永久認定の可能性 |

|---|---|

| 家族の全面介助で生活 | 高い |

| 障害者雇用であっても就労不可 | 高い |

| 部分的に自立可能 | 中程度 |

| 軽度で自立可能 | 低い |

つまり、永久認定はASDの重症度に強く依存するのですね。

永久認定と再認定との違い

再認定は1〜5年ごとに行われ、状態の変化を確認します。

結論として、ASDでも軽度〜中度は再認定、重度で変化がない場合は永久認定になります。

理由は、軽度のASDは支援や環境で生活能力が変わる可能性があるからです。

療育や支援で改善が見られる人は再認定対象になりますね。

実際、多くのASD受給者は再認定を繰り返しています。以下に違いを整理しました。

ASDでの永久認定と再認定との違い

| 項目 | 永久認定 | 再認定 |

|---|---|---|

| 対象 | 重度・固定的 | 改善・悪化の可能性あり |

| 更新 | 不要 | 1〜5年ごと |

| 診断書代 | 不要 | 10,000〜15,000円/回 |

| 精神的負担 | 小さい | 更新ごとに不安 |

つまり、永久認定は例外で、多くの人は再認定を繰り返すんですね。

医師の診断書が、永久認定には重視される

診断書は、永久認定を受けるための最重要書類です。

結論として、診断書に「改善見込みなし」「常時介助が必要」と具体的に記載されることが必要ですね。

理由は、審査が診断書中心に行われ、生活実態よりも記載内容が優先されるからです。

診断書の書き方で結果が変わることすらありますね。

例えば、「就労不可」「社会生活困難」と明記されていれば有利です。以下に内容例を示します。

診断書と永久認定の関連表

| 記載内容 | 永久認定の可能性 |

|---|---|

| 常時介助が必要 | 高い |

| 就労不可 | 高い |

| 部分的に支援あり | 中程度 |

| 軽度の支援で生活可能 | 低い |

つまり、診断書をどう仕上げるかが、永久認定のカギなんですね。

ASDで障害年金を永久認定でもらうメリットとデメリット

ASDで永久認定を受けると、多くのメリットがあります。

更新の負担がなくなり、安定して年金を受け取れるのが最大の利点ですね。

理由は、更新には診断書代や時間的・精神的負担が伴うからです。

例えば、診断書代は1回10,000〜15,000円ほどかかり、数年ごとに繰り返すと大きな出費となりますね。

以下にメリットとデメリットを比較しました。

永久認定でのメリットやデメリット

| 項目 | 永久認定 | 再認定 |

|---|---|---|

| 更新手続き | 不要 | 1〜5年ごと |

| 診断書代 | 不要 | 10,000〜15,000円/回 |

| 安心感 | 大きい | 更新ごとに不安 |

| 状況反映 | 固定される | 改善・悪化を反映 |

↑の表を見てわかるとおり、永久認定は安心できる一方で、状況が変わっても反映されにくいリスクがあるんですね。

メリット:更新負担軽減や安心感がある

最大のメリットは、更新が不要になることです。

診断書代・手続き・心理的負担がなくなる点は大きいですね。

理由は、更新のたびに医療機関へ行き、書類を準備する必要があるからです。

例えば、更新にかかる費用と手間を10年で計算すると、数万円単位の差になります。

つまり、永久認定は本人と家族にとって大きな安心材料なんですね。

デメリット:状況変化の反映が難しい

デメリットは、状態が変わっても反映されにくい点です。

結論として、改善があっても等級が見直されないことがありますね。

理由は、日本年金機構への診断書提出が不要になるので、傷病の程度を把握できないことが挙げられます。

例えば、療育や環境調整で生活能力が改善しても、認定はそのまま維持されますね。

つまり、永久認定は安定的ですが柔軟性に欠ける制度なんですね。

ただし、明らかに症状が重くなったと感じる場合は「額改定請求書」というものを申請できます。

家族や支援者は永久認定の特徴を理解しよう

家族や支援者も、永久認定の特徴を理解する必要があります。

結論として、更新がない分、生活状況を見直す機会も減りますね。

理由は、再認定では生活の変化を確認できますが、永久認定ではそれがなくなるからです。

例えば、支援内容が実態に合わなくても、制度上はそのまま続く場合があります。

つまり、永久認定後も支援機関や専門家と連携し、生活を定期的に見直すことが大切ですね。

ASDでの障害年金について、専門家(社労士など)に相談するメリット

社労士などの専門家に相談すると、申請手続きをよりスムーズに進められる場合があります。

障害年金の申請は書類が多く、内容によっては審査に時間がかかることもあるため、経験のある専門家から助言を受けることで不備を防ぎやすくなるのですね。

専門家は診断書や申立書の記載内容を確認し、必要に応じて医師への伝え方や補足の方法をアドバイスしてくれることがあります。

その結果として、書類の整合性が保たれ、申請がスムーズに進むケースも見られますね。

たとえば、診断書の表現が曖昧なまま提出すると審査が長引くことがありますが、事前に専門家に確認してもらうことで、医師へ補足説明をお願いしやすくなることがあります。

必ず受給につながるわけではありませんが、準備段階で参考になるサポートを受けられる点は相談するメリットといえるでしょう。

専門家が診断書の内容を事前にチェックしてくれる

障害年金の申請では、診断書の内容が審査結果を大きく左右します。

たとえば「日常生活の制限がどの程度あるか」「就労状況がどれほど困難か」といった表現が曖昧だと、認定が下りにくくなるケースが多いのですね。

社労士は医学的・制度的な基準を理解しているため、提出前に診断書を確認し、不備や改善点を指摘してくれます。

事前に修正できれば、初回申請での不支給リスクを大幅に下げることが可能なんですね。

障害年金の申請を1人でやるのがなんで難しいのかというと、医者が作る診断書に記載漏れがあるからなんですよね。記載漏れのまま申請したらもちろん通らない。でも社労士に事前にチェックしてもらえばそうしたミスが防げます。最初の申請だけはお金をケチらないで社労士に頼むことがおすすめです。

— フクコミ (@satori_xyz) August 6, 2024

手続きのミスや書類不足を防ぎスムーズに申請できる

障害年金の申請は、提出期限・必要書類・窓口の対応など、多くのステップを間違えることなく進める必要があります。

本人や家族が初めて手続きを行う場合、書類の記載漏れや期限切れによって申請が遅れるリスクが高いですね。

社労士は必要書類のリストアップから提出スケジュール管理まで一括でサポートしてくれるため、安心して申請を進めることができます。

結果として、手間や時間を大幅に節約できるのが大きなメリットですね。

【まとめ】ASDの方でも、障害年金で永久認定を受けられる可能性はある

ASDでも、障害の程度が重く改善の見込みがない場合には、障害年金の永久認定を受けられる可能性があります。

診断書と生活実態の記録が整えば、更新不要で安定的に受給できるんですね。

理由は、ASDが先天的で改善が難しい発達障害だからです。

実際に、障害年金受給者の約5%は永久認定を受けており、重度のASDの方もその対象に含まれますね。

例えば、常時支援が必要で自立生活が困難なASDの方は、永久認定を目指すべきケースに当たります。

逆に、軽度の場合は再認定が一般的であり、支援や環境で変化がある可能性も考慮されますね。

つまり、ASDで障害年金の永久認定を受けるには「医師の診断書」「生活実態の詳細な記録」「必要に応じた専門家への相談」が欠かせません。

安心して生活を続けるためにも、正しい知識を持って申請を進めることが大切なんですね。

最終更新日 2か月 ago

投稿者プロフィール

- Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士

-

私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。

複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。

この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。

障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

最新の投稿

- 1月 7, 2026コラム障害基礎年金と障害厚生年金の違いは何なのかを徹底解説!

- 12月 24, 2025コラム障害年金と生活保護、どっちが得なのかを徹底解説!

- 12月 17, 2025コラム障害年金と生活保護で一人暮らしは可能?収入と条件を徹底解説

- 12月 8, 2025コラム障害年金を受給すると免除されるものって何があるのか?

初めての方へ

初めての方へ