障害基礎年金と障害厚生年金って両方もらえるの?

目次

「障害基礎年金と障害厚生年金って、もしかして両方もらえるの?」——こんな疑問を抱いたことはありませんか?

年金制度は複雑で、正しく理解していないと、本来もらえるはずの支援を受け取れないこともあるんですね。

「自分には関係ない」と思っていた方も、実は対象になる可能性があるかもしれません。

この記事では、障害年金の基本から受給条件、注意点までをわかりやすく解説します。

【結論】障害基礎年金と障害厚生年金は両方もらえる

障害基礎年金と障害厚生年金は、一定の条件を満たしていれば両方を同時に受け取ることができます。

これは、日本の年金制度が「国民年金」と「厚生年金」という2つの柱で成り立っており、それぞれの条件をクリアしていれば、それぞれの年金が支給されるという仕組みなんです。

障害基礎年金は、65歳までの間に「初診日」があれば原則として受給できる

障害基礎年金は、日本に住む20歳から65歳未満のすべての人が対象となる「国民年金」に基づく制度です。

つまり、自営業の方や学生、専業主婦など、会社に勤めていない人でも加入していれば対象になるんですね。

そして、障害等級1級または2級と認定された場合に限って、年金の支給が行われます。

「私は会社員じゃないから無理かも…」と思っていた方も、まずは自分が国民年金に加入していたか、保険料をしっかり納めていたかを確認してみましょう。

未納や免除の期間がある場合でも、一定の納付要件を満たしていれば受給の可能性がありますね。

障害厚生年金は、「初診日」に厚生年金に加入していれば受給できる

障害厚生年金を受け取るには、障害の原因となる病気やけがの「初診日」に厚生年金に加入していたことが絶対条件となります。

これは、会社員や公務員などが加入している年金制度で、「お勤めの期間中に発症したかどうか」が問われるポイントなんですね。

たとえば、うつ病の診断を受けた時点で派遣社員として勤務中で厚生年金に加入していた場合、その初診日が記録に残っていれば、障害厚生年金の受給資格が得られる可能性があります。

逆に、初診日が国民年金のみの期間だった場合は、厚生年金の対象にはならないため要注意ですね。

初診日を証明するための資料(診察券・紹介状など)はしっかり保管しておくことが大切です。

こよみの人生で運がよかったこと

社会人になってから受診したこと→障害厚生年金がもらえた

— こよみ (@okurumicat) September 13, 2022

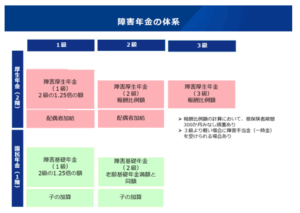

年金制度は2階建て構造になっている

日本の年金制度は、「国民年金」を1階部分、「厚生年金」を2階部分とする“2階建て構造”になっています。

これが、障害基礎年金と障害厚生年金の同時受給を可能にしている理由なんですね。

つまり、厚生年金に加入している人は、国民年金にも自動的に加入している状態なんです。

会社員がうつ病などの精神疾患や脳卒中などを患い、障害認定された場合、2階建ての両方から支給を受けられるという構造です。

会社員として働いた期間がある人は、自分が厚生年金に入っていた時期と「初診日」が重なっているかどうかを確認してみると良いでしょう。

障害基礎年金と障害厚生年金が両方もらえないのはこんな時

障害基礎年金と障害厚生年金は、基本的には併給できる制度ですが、すべての人が両方もらえるわけではありませんね。

特に、障害の等級や年齢、さらには申請するタイミングによって、片方のみしか受け取れないケースもあるのです。

制度を正しく理解していないと「え?もらえるはずなのに…」と落胆することになりかねません。

ここでは、実際によくある“両方もらえない”2つのパターンをご紹介しますね。

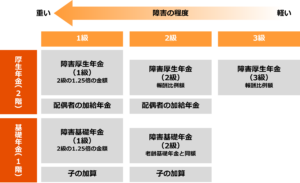

ケース①:障害年金3級以下だった場合

障害厚生年金には1級から3級までありますが、障害基礎年金は1級と2級しかありません。

つまり、3級と認定された方は、障害厚生年金はもらえても、障害基礎年金は支給されないということになるんですね。

これは制度設計上の明確な線引きであり、勘違いしやすいポイントです。

たとえば、腰痛や関節障害などで3級に該当した場合、障害厚生年金は支給されるものの、基礎年金は対象外になります。

このように「厚生年金だけ」になるケースは意外と多く、事前に自分の障害がどの等級に該当するかを医師と相談しながら確認することがとても重要ですね。

併給を期待していた人にとっては意外な盲点ですが、事実として押さえておきましょう。

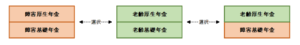

ケース②:65歳以上になって老齢厚生年金をもらう場合

65歳を過ぎると、老齢厚生年金の支給が始まりますが、その際、障害厚生年金と同時に受け取れるわけではありません。

年金の受給パターンと選択の関係

| パターン | 上の年金 | 下の年金 |

|---|---|---|

| パターン① | 障害厚生年金 | 障害基礎年金 |

| パターン② | 老齢厚生年金 | 老齢基礎年金 |

| パターン③ | 老齢厚生年金 | 障害基礎年金 |

↑の3つのパターンのどれかになります。

パターン①と③については、どっちが給付額大きいかは状況によるので注意が必要ですね。

障害基礎年金と障害厚生年金を両方もらうときの注意点

障害基礎年金と障害厚生年金は同時に受け取ることができる制度ですが、実際に請求・受給する際にはいくつかの注意点がありますね。

とくに「等級」や「軽度障害の扱い」「申請のタイミング」などの細かいルールを理解していないと、本来もらえるはずの年金を逃してしまうこともあるんです。

「もらえる」と思っていたのに、実際には制限があると知った時のショックは計り知れませんね。ここでは特に注意が必要な2つのポイントをご紹介します。

障害年金3級の場合は、障害厚生年金のみの受給になる

障害年金3級と認定された場合、支給されるのは障害厚生年金のみです。なぜなら、障害基礎年金の支給対象は等級2級までと決まっているからですね。

この点を知らずに「両方支給されるもの」と誤解して申請してしまう人も少なくありません。

実際には「等級」と「初診日」がどちらの制度に該当するかをしっかり確認することが重要です。

障害年金3級よりも軽い症状の方は、「障害手当金」が支給される

障害等級に該当しない軽度の障害が残った場合、「年金」としては支給されませんが、代わりに「障害手当金」という一時金を受け取れるケースがあります。

これは厚生年金に加入していた方限定の制度で、症状が一定以上で治ったことが条件になりますね。「知らなかった…」ではもったいない制度です。

たとえば、けがで入院し、その後後遺障害が少し残ったけれども3級には該当しないという場合。

このようなときに、障害手当金として一時金を数十万円受け取れるケースがあります。

受給には申請が必要なので、早めに動くことが大事ですね。

障害年金の7不思議の

六番目障害年金の制度は1級から3級で区分されるが、実はそれ以外もある

それは本当

症状が固定した日に、障害等級に該当しないが軽い程度の障害が残っているなど一定の条件を満たすと一時金で障害手当金が支給される場合がある pic.twitter.com/1OAOXmFfEt— まっさん|寄り添う社労士@笑顔を取り戻そう (@lets_be_sr) October 30, 2025

障害基礎年金と障害厚生年金を両方もらうためにできること

「両方もらえる」とはいっても、それは自動的に支給されるものではありませんね。

受給するには、必要な条件を満たし、かつ適切な手続きを自分で行う必要があります。

「知らなかったから損をした」という人を1人でも減らすために、ここでは今日から始められる具体的な2つの行動をご紹介します。

年金請求は早め早めの準備が肝心ですね。

プロの社労士に無料相談してみる

障害年金の申請は、非常に複雑で専門的な知識が必要です。

初診日の確認、診断書の内容、納付要件のチェックなど、どれか一つでも間違えると不支給になるケースもあるんですね。

そんなときに心強い味方になるのが「社会保険労務士(社労士)」です。

特に障害年金に強い社労士は、初回相談無料のところも多く、自分の状態が受給条件に当てはまるかをプロ目線で確認してもらえます。

実際、「通院歴が長すぎて初診日があいまい」「納付状況が不安」など、一般の人が自力で調べるには限界があります。

少しでも不安を感じたら、まずは相談してみることが安心への第一歩ですね。

初診日の記録と証明を残しておく

障害年金の審査で最も重要な要素のひとつが「初診日」です。

この日を明確に証明できないと、たとえ症状が重くても申請が通らない可能性があります。

初診日は「その病気・障害で初めて医師の診察を受けた日」のことで、厚生年金と国民年金のどちらに該当するかを決定づけるカギになりますね。

初診日を証明するには、診察券、カルテのコピー、紹介状などの書類が必要です。

「え?10年前の話で何も残ってないかも…」という方も多いですが、病院に依頼すればカルテの開示請求ができる場合があります。

病院が閉院していたり、記録が廃棄されていた場合は、他の資料で補完する方法もあります。早めの準備が何より重要ですね。

【まとめ】障害基礎年金と障害厚生年金は両方もらえるが、注意は必要

障害基礎年金と障害厚生年金は、条件を満たせば「両方同時に受け取れる」ありがたい制度です。

特に厚生年金に加入していた会社員や公務員などは、制度上「2階建て」の年金が支給されるチャンスがあるんですね。

しかし、それを実現するには、障害等級や初診日、年齢、申請内容の正確性など、さまざまな要素をクリアする必要があります。

「どうせ自分はもらえない」「難しそうだから後回し」では、本来もらえるはずの年金を取り逃がしてしまう可能性が高まります。

障害年金は、決して特別な人だけのものではなく、誰にでも関係がある制度です。

実際、うつ病・がん・糖尿病・発達障害など、多くのケースで支給されているんですね。

そして何より大切なのは、「ひとりで悩まないこと」です。

社労士に相談する、年金事務所で確認する、必要な証明をそろえる。

これらのステップを一つずつ丁寧に進めることで、将来の安心に確実につながっていきますよ。

最終更新日 2か月 ago

投稿者プロフィール

- Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士

-

私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。

複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。

この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。

障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

最新の投稿

- 1月 7, 2026コラム障害基礎年金と障害厚生年金の違いは何なのかを徹底解説!

- 12月 24, 2025コラム障害年金と生活保護、どっちが得なのかを徹底解説!

- 12月 17, 2025コラム障害年金と生活保護で一人暮らしは可能?収入と条件を徹底解説

- 12月 8, 2025コラム障害年金を受給すると免除されるものって何があるのか?

初めての方へ

初めての方へ