傷病手当金と障害年金はどちらが得なのか?丁寧解説していきます

目次

「体調を崩して働けなくなったとき、傷病手当金と障害年金、どちらを申請すればいいの?」

そんな疑問を抱く人が増えています。どちらの制度も収入を補う大切な支援ですが、内容は大きく異なります。

本記事では、制度の違いや選び方のコツをわかりやすく解説します。

傷病手当金と障害年金で、どちらが得かは「状況次第」

受給条件と支給期間を比較すると判断基準が見える

傷病手当金は最長1年6ヶ月の支給期間で、一時的な休職時に心強い制度です。

対して障害年金は長期的な支援を想定して設計されており、就労困難な状態が続く場合により適していますね。

つまり、受給対象者の「回復見込み」や「今後の就労予定」によって、どちらが有利かは変わってくるんです。

休職の後半9ヶ月分の傷病手当金の給付が決まりました!!✨

金額デカ過ぎてクッッッソ助かるー!!!😭

1枚目が前半3ヶ月、2枚目が今回です🔥退職金と合わせて現金の整理しなきゃ☺️

・オルカン追加投資?来年のNISA用?

・投資用現金としてキープ?

・引っ越し費用の確保はどのくらい?… pic.twitter.com/RDjOIOA1OC— ヒゲ@FIRE (@HigeFIRE) October 21, 2024

支給額の計算方法に大きな違いがある

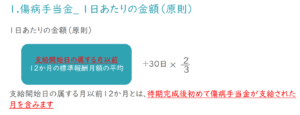

傷病手当金は給与の約3分の2を基準に支給額が計算され、現役時代の収入に近い形で保障されるのが特徴です。

簡単にいうと、1日当たり上記の計算に応じた金額が支給され、これが最長1年6か月続くってことですね。

一方、障害年金は年金制度や等級に応じた定額・定率で支給され、一定の最低保障はあるものの人によって受給額に差が出る仕組みです。

自身の収入や保険加入歴によって「どちらが得か」は変動するため、事前確認が大切ですね。

☞参考記事:「障害基礎年金と障害厚生年金にもらえる金額とは?」

税金や社会保険料への影響も無視できない

障害年金は非課税であり、同時に年金保険料の納付も免除されるメリットがあります。

傷病手当金も非課税ですが、社会保険料の免除などは特に適用されないため、手取りに関するトータルの差額は大きくなり得ますね。

制度の「金額面」だけでなく「課税の有無」や「付随する免除措置」にも注目することで、総合的に判断できるようになります。

傷病手当金と障害年金の税金・社会保険料の違い

| 比較項目 | 傷病手当金 | 障害年金 |

|---|---|---|

| 所得税の課税対象 | 非課税(給与ではないため) | 非課税(公的年金だが非課税扱い) |

| 住民税 | 非課税 | 非課税 |

| 健康保険料の支払い | 保険料支払いは原則継続 | 一定条件下で免除あり(※等級や所得による) |

| 年金保険料の支払い | 継続して支払う必要あり | 一定条件下で免除あり(初診日・等級が条件) |

| 雇用保険の扱い | 特に影響なし | 障害者雇用制度の対象となることがある |

| その他の手当との関係 | 傷病手当金との併給制限あり | 他制度との調整ルールあり(差額調整など) |

傷病手当金と障害年金でどちらが得かは、「支給調整」に注意する

同時に受給することは、「原則不可」、差額調整もある

同じ病気やけがによる障害であれば、原則として傷病手当金と障害年金は同時に満額を受け取ることができませんね。

しかし、障害年金の金額が傷病手当金より少ない場合には、その差額分のみ傷病手当金から支給される仕組みがあります。

このルールを知らずに申請すると、「想定より受給額が少なかった…」という事態にもなりかねませんね。

☞参考記事:「障害年金と傷病手当金は両方もらうことができるのか?」

特例ケースでは障害基礎年金は調整対象外になる

国民年金加入中に初診があったケースなど、障害基礎年金のみの受給者が後に厚生年金に加入し、その後悪化して傷病手当金を受け取るようになった場合には、障害基礎年金は減額されないケースもありますね。

制度の適用条件や加入履歴の違いによって調整の有無が変わるため、個別の確認が非常に重要です。

支給調整の基本パターン表

| 状況 | 支給内容 |

|---|---|

| 傷病手当金(日額) > 障害厚生年金(日額)+障害基礎年金(日額) | 差額が支給される |

| 傷病手当金(日額) ≦ 障害年金(日額)+障害基礎年金(日額) | 傷病手当金は支給されない |

このように、支給額の大小だけでなく、支給調整の可否によって「実質的な手取り」に差が出るため、制度の重なり方をしっかり理解することが大切ですね。

息子が勤務していた会社の健保組合から、障害年金を受給されているので傷病手当金を調整させて頂きますと手紙が。息子は20歳前傷病なので基礎のみ受給で調整は入らないはず・・・連絡をしたところ「見落としてました」とのことでした。そういうものと思ってしまう受給者さまきっといるよね・・・

— 社労士ちゃー🍀副業開業(障害年金&労務) (@charmaru1234) October 27, 2025

傷病手当金の受給中でも障害年金を請求することは重要

カルテが消える可能性があるので、先延ばしにしない方が良い

障害年金を申請する際には、初診日を証明する診断書やカルテの提出が必須です。

しかし、医療機関にはカルテ保存の義務期間があり、通常5年で廃棄されることが多いですね。

今は傷病手当金をもらっているからといって、障害年金の手続きを先延ばしにすると、いざ申請しようとしても書類が揃わない、という事態に陥る可能性があるんです。

5年前のカルテ

保存期限超えたので廃棄

これの10倍はあってお陰で部屋が広くなった

いろいろな想いがあるかな?と考えていたけれど、

それほど思い入れはなかった常に前進あるのみ

あの時のやらかしやしくじりが今に活きている pic.twitter.com/OxgjcyMg5X— 看取り人@予備試験🍤♨️ (@ethos_pathos_) November 10, 2025

早めに準備しておけば、「受給の空白期間」が防げる

傷病手当金の給付は原則として1年6ヶ月で終了し、傷病が治っていなくても多くの健康保険組合では延長されません。

一方、障害年金は初診日から1年6ヶ月後に障害等級の基準に該当していれば、長期的な支援が受けられます。

傷病手当金終了後に慌てて手続きを始めると、最大4ヶ月以上の空白期間が生じてしまうケースが多いのですね。

したがって、デメリットはなく、むしろ「得」になる動きとして、早めの準備が大切なんですね。

同時受給は不可だが「差額支給」で損はしない

傷病手当金と障害年金は、原因となる病気やケガが同じであれば、基本的に同時期に満額受給はできません。

ただし、障害年金が全額支給された上で、傷病手当金との差額が出る場合のみ、その差額分だけ傷病手当金が支給される調整が行われます。

つまり、重複期間があっても、受け取る金額の合計はほとんど変わらない仕組みなんですね。

【まとめ】傷病手当金と障害年金はどちらが得などはなく、調整されたりするのでとりあえず申請しよう

傷病手当金と障害年金、どちらが得かは一概に決められませんね。

度ごとの支給条件や金額、税制上の扱い、支給調整のルールなどを踏まえたうえで、自分にとって一番有利な制度を選ぶ必要がありますね。

両方の制度に頼らなければならないような長期療養中のケースでは、事前準備と申請タイミングの戦略が「損をしないため」の最大のポイントです。

ご自身の状態や将来計画に合わせて、冷静に選択していきましょう。

最終更新日 2か月 ago

投稿者プロフィール

- Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士

-

私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。

複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。

この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。

障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

最新の投稿

- 1月 7, 2026コラム障害基礎年金と障害厚生年金の違いは何なのかを徹底解説!

- 12月 24, 2025コラム障害年金と生活保護、どっちが得なのかを徹底解説!

- 12月 17, 2025コラム障害年金と生活保護で一人暮らしは可能?収入と条件を徹底解説

- 12月 8, 2025コラム障害年金を受給すると免除されるものって何があるのか?

初めての方へ

初めての方へ